60.000 Tote jährlich durch Sepsis. Die meisten könnten wahrscheinlich mit einer einfachen Infusion aus Vitamin C, Vitamin B1 und Hydrocortison gerettet werden.

Hier mal wieder etwas sehr Überzeugendes aus dem Bereich der Vitalstoffe. Es geht um die Sepsis. Und wer sich damit auskennt, weiß: das ist alles andere als ein Kinderspiel…

Eine Sepsis, umgangssprachlich auch „Blutvergiftung“ genannt, ist eine komplexe systemische Entzündungsreaktion des Organismus auf eine Infektion durch Bakterien, deren Toxine oder Pilze. So erklärt zumindest Wikipedia den Begriff der „Sepsis“.

Im Folgenden will ich erst einmal genauer darauf eingehen, was so eine Sepsis eigentlich bedeutet und welche Folgen das haben kann. Denn dann merkt „man“ eigentlich erst einmal, was die Orthomolekularen Substanzen zu leisten im Stande sind…

Folgen einer Sepsis

Hinter diesem Vorgang steht ein aggressives, in seiner Funktion gestörtes Immunsystem, das unangemessen auf Infektionen im Blut reagiert. Ausgesprochen starke Reaktionen können zu einem septischen Schock führen, der nicht selten den Tod zur Folge hat.

Ein Fortschreiten dieser Störung ohne Behandlung bewirkt einen lebensbedrohlichen Abfall des Blutdrucks, der nicht mit Flüssigkeitszufuhr kompensiert werden kann.

Es folgt eine Beeinträchtigung der Herzleistung und multiples Organversagen. Der Blutdruckabfall ist die direkte Folge des Einschreitens des Immunsystems gegen die Infektion.

Die Infektion veranlasst Makrophagen große Mengen von Stickstoffmonoxid zu produzieren. Diese Mengen sind mehr als 1000 mal höher als unter sonst physiologischen Bedingungen.

Das Immunsystem nutzt Stickstoffmonoxid, um mit dessen zytotoxischen Eigenschaften Krankheitserreger zu vernichten. Stickstoffmonoxid hat aber nicht nur zellschädigende Eigenschaften, die Keime eliminieren.

Das Radikal bewirkt zudem eine Erweiterung der Blutgefäße, vor allem in der Peripherie (Kapillaren und Präkapillaren), was den peripheren Widerstand schlagartig senkt und damit den Blutdruck bedrohlich absinken lässt.

Mehr zum Stickstoffmonoxid und seinen Varianten (gute und nicht so gute), können Sie hier nachlesen: NO Booster – als Stickstoffmonoxid für die Gesundheit geeignet?

Eine Blutvergiftung ist eine „beliebte“ Komplikation aufgrund von in Krankenhäusern häufig auftretenden pathogenen Keimen. Aber auch relativ „normalen“ Erkrankungen, wie Bronchitis, Lungenentzündung, Halsentzündungen oder Nierenentzündungen können in eine Sepsis umschlagen. Gleiches gilt auch für lokal begrenzte Infektionen durch Bakterien, Viren oder Pilze.

Noch schlimmer: Behandlungsresistente Infektionen

Noch komplizierter wird das Ganze, wenn wir uns die behandlungsresistenten Infektionen anschauen. Solche Infektionen laden geradezu ein, in einer Sepsis zu enden.

Denn, wenn Antibiotika bei einer akuten Infektion nicht mehr wirken und das Immunsystem zu geschwächt ist, um eine relevante Abwehr zu gewährleisten, dann steht einer Vermehrung der Keime im Organismus kaum noch etwas entgegen.

Auch bei einem geschwächten Immunsystem funktioniert die massenhafte Produktion von Stickstoffmonoxid durch Makrophagen praktisch ohne Einschränkung, da es sich hier um eine unspezifische, „first line of defense“ Abwehrmaßnahme handelt.

Da bei einem geschwächten Immunsystem andere, mehr spezifische Abwehrmaßnahmen nicht mehr funktionieren, versucht das Immunsystem über dieses noch funktionierende Abwehrsystem seine Defizite zu kompensieren.

Oder mit anderen Worten: Der Ausfall von spezifischen Abwehrmaßnahmen aufgrund der Immunschwäche bewirkt eine Verlängerung der unspezifischen Abwehrmaßnahmen, wie zum Beispiel die Produktion von Stickstoffmonoxid durch Makrophagen und die damit verbundenen „Nebenwirkungen“.

Und je länger die spezifischen Abwehrmaßnahmen auf sich warten lassen, desto länger und mehr Stickstoffmonoxid wird produziert, und desto ausgeprägter fallen die damit verbundenen negativen Effekte aus.

Ein erster Schritt in diese Richtung sind die segensreichen Antibiotika, die zum Fluch werden, wenn man sie falsch und oft genug einsetzt: Der Fluch der Antibiotika.

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:

Sepsis: 60.000 Tote in Deutschland. Jedes Jahr.

Laut „Bild der Wissenschaft“ (wissenschaft.de/home/-/journal_content/56/12054/56266/) sterben in Deutschland jedes Jahr rund 60.000 Menschen an einer Sepsis. Dies sind Zahlen, die von der Universität Jena erhoben worden sind.

In den USA sterben sogar rund 1 Million Betroffene jedes Jahr. Die Überlebensrate bei einer Sepsis liegt bei nur 50 bis 60 Prozent.

Schlüssel für eine erfolgreiche Behandlung liegt in dem frühzeitigen Einsatz von Antibiotika, die einer Vermehrung und Ausbreitung der Keime im Organismus entgegenwirken sollen. Eine Antibiotikaresistenz zu diesem Zeitpunkt ist praktisch gleichbedeutend mit einem Todesurteil.

Ein Todesurteil ist auch eine zu spät einsetzende Behandlung. Im soeben zitierten Beitrag aus „Bild der Wissenschaft“ wird ein Arzt von der Universitätsklinik Heidelberg zitiert, der die effektive Nutzung der Zeit als das billigste und beste Sepsismedikament, das zur Verfügung steht, bezeichnet.

Diese Charakterisierung gibt Aufschluss darüber, wie wenig medikamentöse Möglichkeiten es zu geben scheint, eine Sepsis effektiv zu behandeln, besonders in einem fortgeschrittenen Stadium. Und das erschreckt mich immer wieder…

Leicht, einfach und billig – die Alternative?

Was wäre leicht, einfach und billig?

Die Vitamine C und B1 sind natürlich vorkommende Substanzen und wären damit „leicht, einfach und billig“.

Hydrocortison ist ebenfalls eine natürliche, vom Organismus synthetisierte Substanz, die eine immundämpfende Wirkung hat, um überschießende Reaktionen und Entzündungsprozessen zu unterbinden.

Vom Vitamin C wissen wir bereits, dass es fähig ist, Infektionen zu behandeln und zu verhindern. Es gibt Arbeiten, die gezeigt haben, dass Vitamin C entzündungsfördernde Zytokine und C-reaktives Protein zu senken in der Lage ist. Influenza, Enzephalitis und Masern sind Beispiele, bei denen hohe Dosierungen von Vitamin C sich als wirksam gezeigt haben.

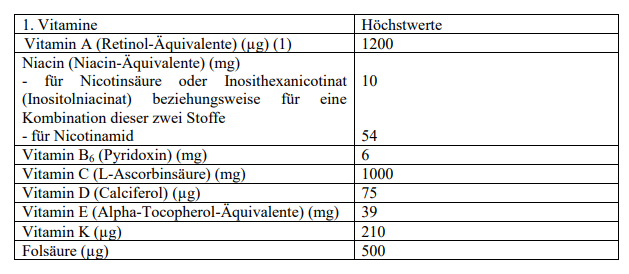

Empfehlungen nennen eine Dosierung von 3 Gramm Vitamin C pro Stunde bei hochakuten Infektionen, wobei liposomales Vitamin C am besten resorbiert wird. Die Formulierungen enthalten den Wirkstoff in Mikro-Tröpfchen, die von einer Membran aus Phospholipiden umgeben sind.

Diese Verkapselung verhindert auch Durchfälle, die bei hochdosiertem Vitamin C auftreten können. Die Zufuhr durch Obst ist zwar ebenfalls ratsam, allerdings ist es schwer auf diese Wiese hohe Dosierungen zu erreichen.

Allenfalls Obstsorten mit sehr hohem Vitamin-C-Gehalt können diese Mengen liefern. Zu nennen sind hier die Acerola-Kirschen.

Eine Kirschen enthält rund 80 Milligramm. Eine ähnliche Wirkung wie Vitamin C hat das Pflanzen-Alkaloid Berberin, das daneben auch blutzuckersenkende Eigenschaften hat und als Alternative zum Diabetes-Mittel Metformin gilt.

Ein Notfallmediziner aus den USA, Dr. Paul Marik, hat jetzt eine neue Behandlung gegen Sepsis „erfunden“, die hohe Dosen von intravenösem Vitamin C und Hydrocortison beinhaltet.

Anlass war eine Patientin in einem fortgeschrittenen Stadium einer Sepsis, für die es unter den sonst üblichen Verhältnissen keine medizinische Hilfe mehr gab. Durch die Gabe von Vitamin C und Hydrocortison IV (intravenös)überlebte die Frauen nicht nur, sondern sie erholte sich praktisch über Nacht, was nahezu an ein Wunder grenzt. Der Arzt begann daraufhin auch andere Patienten mit kritischem Verlauf von Sepsis mit dieser Kombination zu behandeln – und mit genau den gleichen Erfolgen.

Inzwischen hat sich die Zahl der so behandelten Patienten auf 150 erhöht. Bemerkenswerterweise reagierten alle Patienten ausnahmslos in gleicher Weise auf diese erfolgreiche Therapie.

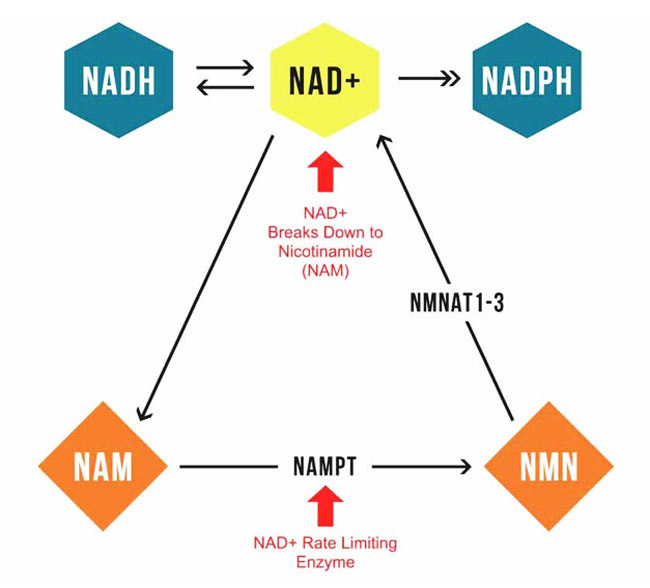

Bei den ersten drei Patienten setzte Dr. Marik nur Vitamin C und Hydrocortison ein. Danach entschied er sich, auch Vitamin B1 mit zu verwenden. Grund dafür ist, dass Vitamin B1 notwendig ist für den weiteren Abbau einer Reihe von Metaboliten von Vitamin C.

Bemerkenswert ist, dass viele Sepsis-Patienten ein auffallendes Defizit an Vitaminen aufweisen. Gibt man Vitamin B1 dazu, dann sinkt sofort die Mortalität. Patienten mit septischen Schock, die Vitamin B1 erhielten, zeigten ein deutlich gesenktes Risiko für Nierenversagen.

Auch interessant: Sepsis und alternative Behandlungsmethoden

Dr. Marik hat seine Beobachtungen in Form einer retrospektiven (vorher – nachher) Studie veröffentlicht:

In dieser Studie untersuchte Dr. Marik und seine Kollegen die Mortalität von Sepsis-Patienten, die konventionell oder mit seiner Methode behandelt wurden. Es gab hierzu zwei Gruppen, jede mit 47 Patienten.

Resultate:

Die Mortalität in der Verumgruppe (Vitamin C, B1 und Hydrocortison) betrug 8,5 % (4 von 47).

Die Mortalität in der Kontrollgruppe betrug 40,4 % (19 von 47).

Der Einsatz von blutdruckstabilisierenden Medikamenten (Vasopressoren) konnte in der Verumgruppe bei allen Patienten nach durchschnittlich 18,3+/-9,8 Stunden beendet werden. In der Kontrollgruppe lag dieser Zeitpunkt bei fast 55 Stunden, +/-28,4.

Die Autoren schlossen daraus, dass intravenöses Vitamin C, zusammen mit Hydrocortison und Vitamin B1, in der Lage zu sein scheinen, bei Sepsis und septischen Schock ein Fortschreiten von Organversagen zu verhindern und die Mortalität der Patienten zu reduzieren.

Weiterführende Labortests an Lungenepithelzellen zeigten dann, dass weder Vitamin C, noch Hydrocortison alleine in der Lage waren, Zellen gegen die von Bakterien produzierten Toxine zu schützen. Erst in der Kombination kam es zu einem protektiven Effekt. Als „Dritter im Bunde“ reduziert Vitamin B1 die Mortalität bei Sepsis und schützt vor Nierenfunktionsstörungen.

Inzwischen hat dieses neue Therapieschema als Standardbehandlung gegen Sepsis lokale Anerkennung gefunden. Die Erfolge mit diesen einfachen und kostengünstigen Substanzen, die sich zudem noch einfach applizieren lassen, sind zu deutlich und signifikant, als dass man sie ignorieren könnte.

Welche Konsequenzen diese einfache Behandlung für Patienten haben kann, schildert Dr. Marik so: In den USA sterben täglich rund 1000 Menschen aufgrund einer Sepsis. Um diese Mortalitätsrate zu erreichen, müssten täglich drei Jumbojets abstürzen. Sepsis ist tödlicher als Brustkrebs, Darmkrebs und Aids kombiniert.

Gleichzeitig haben wir mit seiner Behandlungsmethode eine „Waffe gegen Sepsis“ in der Hand, die nicht nur extrem wirkungsvoll ist, sondern gleichzeitig keine Nebenwirkungen mit sich bringt, und preiswert, leicht verfügbar und leicht anzuwenden ist. Damit kann ein Einsatz bei vor allem kritischen Patienten nur von Vorteil sein.

Die Dosierungen

Die in dem Artikel diskutierte Studie berichtet bei der Darstellung der Methoden, dass bei Sepsis-Patienten die Konzentrationen von Procalcitonin bestimmt werden.

Procalcitonin ist eine Vorstufe von Calcitonin. Es wird normalerweise in der Schilddrüse produziert. Bei Infektionen oder Operationen bilden auch Fettzellen und Leberzellen Procalcitonin, was zu erhöhten Werten führt, und somit ein Marker für eine drohende oder existierende Sepsis darstellt. Zu beachten ist hier, dass eine Erhöhung von Procalcitonin nicht notwendigerweise immer ein Hinweis auf eine schwere Infektion oder Sepsis ist.

Andere Ursachen, die mit Infektionen nicht zu tun haben, können ebenfalls die Konzentrationen erhöhen. Und umgekehrt bedeutet es nicht unbedingt, dass niedrige Werte eine Sepsis ausschließen.

Als Richtwert nannten die Autoren einen Procalcitonin-Wert von 2 Nanogramm/Milliliter und höher, um mit einer intravenösen Therapie mit Vitamin C, Hydrocortison und Vitamin B1 zu beginnen.

Die Zusammensetzung dieser intravenösen Therapie wird wie folgt beschrieben:

Während der Behandlungszeit erhielten die Patienten jede 6 Stunden 50 Milligramm Hydrocortison, je nach Ermessen des behandelnden Arztes, für die Dauer von sieben Tagen oder bis zur Entlassung aus der Intensivstation.

Die Gabe von Hydrocortison erfolgte darüber hinaus ausschleichend für die Zeit von drei weiteren Tagen.

Die intravenösen Gabe von Vitamin C enthielt 1,5 Gramm alle 6 Stunden für die Dauer von vier Tagen oder bis zur Entlassung aus der Intensivstation.

Vitamin B1 wurde alle 12 Stunden bei einer Dosierung von jeweils 200 Milligramm für die Dauer von vier Tagen oder bis zur Entlassung aus der Intensivstation gegeben.

Die Vitamin-C-Infusionen liefen jeweils über einen Zeitraum von zwischen 30 und 60 Minuten pro Infusion und waren in jeweils 100 Milliliter fünfprozentiger Dextroselösung oder physiologischer Kochsalzlösung vermischt.

Die Infusionen mit Vitamin B1 waren in 50 Milliliter Dextroselösung oder Kochsalzlösung vermischt und liefen über 30 Minuten pro Infusion.

Vor der ersten Gabe einer Vitamin-C-Infusion ermittelten die Autoren zudem die aktuellen Vitamin-C-Konzentrationen bei ihren Patienten.

ACHTUNG: Für die Zahlen usw. kann ich keine Gewähr geben! Bitte immer alles selbst prüfen! So wie ich das auch in den Nutzungsbedingungen hier zu Webseite beschreibe.

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter mit den „5 Wundermitteln“ an:

Kleine Anmerkung: Die Sache mit den „5 Wundermitteln“ ist mit Abstand der beliebteste Newsletter, den meine Patienten gerne lesen…

Keine Kontraindikationen?

Keine Indikation ohne Kontraindikation – auch so ein Lehrsatz der Pharmakologie. Da wir es hier aber mit natürlichen Substanzen zu tun haben, ist die Liste an Kontraindikationen „erschreckend“ kurz. Darum ist ein Einsatz bei kritisch erkrankten Patienten kaum von negativen Effekten begleitet.

Eine Ausnahme ist ein Gendefekt, ein genetisch bedingter Mangel an Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase (auch bekannt als Favismus oder Favobohnen-Krankheit). Hohe Dosierungen von intravenösem Vitamin C führen in der Regel zu einer Hämolyse (Zerstörung der roten Blutkörperchen) bei den Betroffenen. Darum ist es angezeigt, vor der Gabe von Vitamin-C-Infusionen einen entsprechenden Bluttest durchzuführen.

Der Gendefekt ist aber äußerst selten. Gebiete, in denen früher häufig Malaria auftrat, und Gebiete in denen noch Malaria existent ist (Tropen und Subtropen), zeigen eine deutlich höhere Häufigkeit für den Gendefekt im Vergleich zu malariafreien Gebieten. In Europa sind das die Länder Griechenland, Italien, Portugal und Spanien. Da die roten Blutkörperchen vom Gendefekt betroffen sind, vermutet man, dass es sich hier um einen Selektionsvorteil gegenüber Malaria handelt.

Sepsis vermeiden und verstehen

Bei einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, selbst von einer Sepsis betroffen zu sein, ist es natürlich interessant zu wissen, was man tun kann, um die Komplikation zu vermeiden.

Besondere Vorsicht ist bei einigen persönlichen Risiko-Faktoren geboten. Alle chronisch Kranken sind besonders gefährdet, die an Diabetes, Leber-, Nieren- oder Lungenkrankheiten, sowie Krebs und AIDS leiden. Rund 70% aller Sepsis-Fälle entfallen auf den Kreis der Gefährdeten.

Zuerst ist es wichtig zu wissen, dass jede Form von Infektion in einer Sepsis enden kann. Die häufigste Form der Infektion, die zu einer Sepsis führt, sind Infektionen, die im Krankenhaus oder Pflegeheim „erworben“ werden.

Es ist ratsam auf die Einhaltung der Hygiene-Vorschriften zu achten wie den Wechsel von Latexhandschuhen oder die Händedesinfektion, der man sich auch selber befleißigen sollte. Die Instrumenten-Desinfektion im Zuge einer Gastroskopie erfolgt optimal nur mit Peressigsäure und nicht mit dem veralteten Glutaraldehyd. Danach sollte vorher gefragt werden, im Zweifel den Arzt oder das Krankenhaus wechseln!

Bei 25 % aller Sepsis-Fälle sind Harnwegs-Infektionen die Ursache. Die meisten Patienten sprechen gut auf die Behandlung mit D-Mannose an, einem der D-Glucose ähnlichen Zucker. Menschen mit einem Hang zu Harnwegs-Reizungen können auch prophylaktisch mit D-Mannose behandelt werden.

10 % der Sepsis-Patienten haben sich durch Hautverletzungen infiziert. Daher ist es dringend ratsam, auch kleine Verletzungen umgehend mit Seifenlauge zu reinigen. Anschließend wird die Wunde mit einem sterilen Verband geschützt.

Etwas weniger als die Hälfte der Sepsis-Fälle basiert auf Infektionen, die außerhalb des Krankenhauses entstanden sind.

Das große Problem bei einer Sepsis ist der schleichende, zu Beginn fast nicht zu bemerkende Verlauf der Komplikation. Je länger dann mit dem Beginn der Therapie gewartet wird, desto höher ist das Risiko für einen tödlichen Verlauf.

Die Basis dafür habe ich weiter oben bereits erklärt. Hier der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass nicht nur Stickstoffmonoxid der alleinige „Übeltäter“ ist. Das Stickstoffmonoxid ist für den fulminanten Abfall des Blutdrucks und für oxidative Schäden in Gefäßen, Geweben und Organen verantwortlich.

Zudem kommt es bei einer Sepsis zu einer sich immer weiter ausbreitenden heftigen Entzündung, die ebenfalls Gewebe und Organe schädigt. Die Mangeldurchblutung aufgrund des zu geringen Blutdrucks verstärkt die schädigende Wirkung, da nicht genug Sauerstoff und Nährstoffe zu den Zielzellen transportiert werden können.

Ein erhöhtes Risiko für eine Sepsis haben Patienten mit einer chronischen Erkrankung (70 %).

Speziell Patienten mit Diabetes, Lungenproblemen, Nieren- und Lebererkrankungen haben ein erhöhtes Infektionsrisiko und damit ein erhöhtes Risiko für eine Sepsis.

Wie bereits erwähnt begünstigt ein schwaches Immunsystem, wie es bei Krebserkrankungen und Aids der Fall ist, die Entwicklung einer Sepsis in besonderer Weise.

Und auch der Ort, an dem man sich befindet, scheint das Risiko für eine Sepsis zu erhöhen: Krankenhäuser und andere Gesundheitsinstitutionen beherbergen nicht nur Patienten, sondern auch eine deutlich höhere Zahl an Krankheitserregern, insbesondere an antibiotikaresistenten Varianten.

Neuere Untersuchungen und Studien zu diesem Therapieschema

Bis zum heutigen Tag (8. Januar 2020) schien es eine kleine „Flut“ von positiven Reaktionen auf die Arbeit von Dr. Marik gegeben zu haben.

Es gibt dazu ein interessantes Interview mit Dr. Marik, welches auf YouTube hochgeladen wurde (in Englisch). Daraus könnte man ableiten, dass die schulmedizinische Gemeinde sich jetzt konzentriert auf dieses Thema gestürzt hat, um die Beobachtungen von Dr. Marik und seinen Kollegen zu überprüfen.

Grund hierfür wäre die Tatsache, dass die von Dr. Marik durchgeführte Studie zwar sehr gute Resultate zeigen konnte, aber nicht wirklich dem goldenen Standard für Studien entspricht.

Es gab hier zwar eine Kontrollgruppe, aber diese Kontrollgruppe war kein Produkt einer Randomisierung. Vielmehr hatten die Autoren alte Fälle, die mit der bis heute üblichen Standardmethode therapiert worden waren, als Kontrolle herangezogen.

Und diese wurden dann mit Fällen verglichen, die mit den beiden Vitaminen und Hydrocortison therapiert worden waren.

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter mit den „5 Wundermitteln“ an:

Kleine Anmerkung: Die Sache mit den „5 Wundermitteln“ ist mit Abstand der beliebteste Newsletter, den meine Patienten gerne lesen…

Welche neuen Arbeiten gibt es dazu?

Es sind mindestens drei relativ große Studien angekündigt beziehungsweise gestartet worden, die in den Jahren 2018 und 2019 aufgestellt worden waren. Es wird selbstverständlich noch einiges an Zeit vergehen, bevor wir hier die entsprechenden Veröffentlichungen zu Gesicht bekommen.

Daneben gibt es eine Reihe von schnellen bis „vorschnellen“ Studien, die sich mit offensichtlichem Interesse die Marik-Studie vorgenommen haben – in erster Linie, um die dort gefundenen Ergebnisse zu „widerlegen“. Aber es gibt dann noch andere Studien, die zu relativ ähnlichen Ergebnissen gekommen sind.

Eine Arbeit aus dem Jahr 2019 aus Pakistan untersuchte den Einsatz von den beiden Vitaminen und Hydrocortison bei Sepsis und dem damit verbundenen Einsatz von Vasopressoren.

Vasopressoren sind Medikamente, die den Blutdruck erhöhen beziehungsweise einen normalen Blutdruck zu stabilisieren versuchen. Diese Medikation ist von zentraler Bedeutung bei einer Sepsis, da es hier zu lebensbedrohlichen Blutdruckabfällen kommt.

Auch diese Arbeit war keine sehr aussagekräftige Studie, sondern mehr eine Fallstudie. Die Teilnehmerzahl betrug 50 Patienten. Die Autoren sahen, dass unter der Gabe der Vitamine und Hydrocortison ein zuverlässiges frühes Absetzen von Vasopressoren möglich war.

Sie sahen auch, dass die Laktat-Konzentrationen im Blut sanken. Das Gleiche galt auch für die Parameter für Organversagen.

Eine Arbeit aus dem Jahr 2018 aus Indien untersuchte den Einsatz des neuen Behandlungsregimes bei Sepsis nach Herzoperationen. Die Teilnehmerzahl war mit 24 allerdings ziemlich niedrig.

Allerdings erfolgte eine Randomisierung in Verum- und Kontrollgruppe, die ein entsprechendes Placebo erhielt. Untersucht wurde primär die Dosierung von Vasopressoren während der Behandlung und als sekundäres Ziel die Mortalität.

Das Resultat war, dass die Kombination den Bedarf für Vasopressoren signifikant reduzierte. Es zeigte sich allerdings kein Unterschied in der Mortalität zwischen den beiden Gruppen.

Dann gibt es noch die Reviews, enge Verwandte von Metaanalysen, die beide von der Schulmedizin inzwischen als legitime Wissenschaft auserkoren wurden.

Ein solcher Review aus dem Jahr 2018 kommt aus den USA. In diesem Fall werden Hypothesen und Beobachtungen diskutiert und deren Wahrscheinlichkeit evaluiert.

Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass das neue Behandlungsschema gegen Sepsis eine „vielversprechende neue Therapie“ darstellt. Aber es fehlen hieb- und stichfeste Beweise für eine entsprechende Wirksamkeit.

Sie sagen, dass die potentielle Effektivität dieser Behandlung auf einer biologischen Plausibilität beruhe und das kleinere Arbeiten entsprechende Ergebnisse gezeigt hätten. Von daher befürworten sie entsprechende klinische Studien, die eindeutigere Ergebnisse produzieren.

Während die zuletzt besprochene Arbeit relativ zurückhaltend war in der Beurteilung der bisherigen Ergebnisse, kommt eine weitere Arbeit zu ganz anderen Ergebnissen.

Auch diese Arbeit ist eine Review-artige „Veranstaltung“, denn hier wurde eine retrospektive Analyse durchgeführt, was nichts anderes heißt, als dass hier alte Daten einer neuen Analyse unterzogen wurden.

Auch diese Arbeit (wie bei Dr. Marik) weist 47 Teilnehmer in der Verumgruppe und 47 Teilnehmer in der Placebogruppe auf (Zufall?). Die Autoren sahen keinen Unterschied bei der Mortalität zwischen Verum und Placebo. Und auch andere sekundäre Studienziele zeigten keine Unterschiede.

Mein Fazit dazu: Die Studie von Dr. Marik wurde kritisiert , da es sich um eine retrospektive Studie handelt und, neben anderen Erwägungen, wegen der zu geringen Teilnehmerzahl. Dr. Mariks Studie wurde im Jahr 2017 veröffentlicht.

Die vorliegende Studie zwei Jahre später. Es ist fast so, als wenn die Autoren dieser Studie die Marik-Studie nicht kennen würden. Denn dann hätten sie kaum eine retrospektive Studie mit einer so geringen Teilnehmerzahl veröffentlicht, also genau die Kritikpunkte, die man der Marik-Studie zum Vorwurf macht.

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:

Und dann der Januar 2020: Die erste „randomisierte klinische Studie“ zu dieser Fragestellung.

Die Studie ist eine multizentrische Studie, die in zehn verschiedenen Krankenhäusern auf der ganzen Welt (Australien, Neuseeland, Brasilien) durchgeführt wurde.

Es gab eine randomisierte Verumgruppe mit 109 und Kontrollgruppe mit 107 Teilnehmern, die nur Hydrocortison erhielt (also die Standardtherapie im Wesentlichen).

Das Ergebnis: Kein Unterschied! Deswegen schließen die Autoren, dass die Kombinationstherapie im Vergleich zu Hydrocortison alleine bedeutungslos zu sein scheint. Und genau diese Studie wird zahlreichen Ärzten mittlerweile „zugespielt“.

Was ich aber „komisch“ finde: Laut Überschrift haben wir es hier eindrucksvoll mit einer randomisierten klinischen Studie zu tun. Bei genauerem Hinsehen fallen zwei Punkte auf.

Zum Einen schienen die Patienten keine Vasopressoren zu erhalten. Stattdessen schaute man, wie lange der Einsatz von Vasopressoren umgangen werden konnte. Das ist relativ bemerkenswert, da Vasopressoren und deren Einsatz ein Marker für die Schwere einer Sepsis sind.

Dies legt den Verdacht nahe, dass hier minder schwere Fälle behandelt wurden, wo von vornherein keine großen Unterschiede zu erwarten waren.

Der zweite Punkt (den ich für viel bedenklicher halte), war das „open-label“ Design der Studie. Open-label ist das Gegenteil von doppelblind. Das heißt, dass hier alle Teilnehmer wussten, welche Patienten zur Verum- und welche zur Kontrollgruppe gehörten.

Bei einer doppelblinden Studie wissen weder die behandelnden Ärzte, noch die Patienten, ob sie das Verum oder Placebo oder eine Kontrollsubstanz erhalten. Also auch hier sind Tür und Tor offen für Manipulationen.

Und wenn man sich dann am Schluss der Studie das Kleingedruckte zu „Interessenskonflikte“ anschaut, dann wird klar, dass eine Reihe der Autoren relativ enge Beziehungen zur Pharmaindustrie zu haben scheinen.

Am gleichen Tag erschien im gleichen Fachjournal eine Arbeit eines Internisten, die angeblich die Marik-Studie „auseinander nahm“. Der gesamte Text ist nicht ohne Bezahlung einsehbar.

Das, was ohne Bezahlung lesbar ist, ist die Klage, dass die Marik-Arbeit zu wenig Patienten, keine Randomisierung, keine entsprechende Kontrollgruppe etc. hat, aber dennoch für den Autor ungerechtfertigte Resonanz erhalten hatte.

Meine Beurteilung: Wiederholung von bekannten Tatsachen, Lamentieren und das Klagen, dass die neue Behandlungsform ohne klinische Studie zum Einsatz kommt, scheint jetzt die neue Form schulmedizinischer Wissenschaft zu sein.

Dem Autor scheint nicht aufgefallen zu sein, dass die Gabe von Vitamin C und Vitamin B mit keinem zusätzlichen Risiko verbunden ist, es sei denn, man glaubt an das Märchen von der Gefährlichkeit der Vitamine.

Verbindungen zur Pharmaindustrie und Interessenskonflikte lassen sich nicht einsehen, da der gesamte Text, wie gesagt, nur nach Bezahlung lesbar wird. Ich schätze, ich kann gut darauf verzichten.

Fazit

Neue (hoffentlich gut gemachte) klinische Arbeiten scheinen unterwegs zu sein.

Vorab scheint es aber auch „Wissenschaftler“ zu geben, die sich beeilt haben, schon im Vorfeld die Kombinationstherapie als unwirksam, überflüssig etc. zu brandmarken.

Dazu dienen Studien mit einem Design, die bei anderen Studien mit positiven Ergebnissen heftigst kritisiert wurden. Wer macht solche Studien? Wieder einmal schulmedizinische Wissenschaftler mit Verbindungen zur Pharmaindustrie.

Die Ärzteschaft zögert immer noch, die ebenso effiziente wie nebenwirkungsarme Therapie gegen Sepsis anzuwenden. Ihnen reichen die erfolgreichen Heilversuche von Dr. Marik nicht aus.

Seit ich diesen Beitrag veröffentlicht hatte, erreichen mich fast wöchentlich Zuschriften, in denen mich Angehörige bitten und Fragen, was sie tun könnten…

Es ist unglaublich, was in den Kliniken passiert:

Da schreiben mir Angehörige, dass eine Sepsis vorliegt und die gegebenen Antibiotika nicht anschlagen. Patienten liegen im Sterben. Wie viele Menschen jedes Jahr wegen einer Sepsis versterben hatte ich bereits erwähnt: 60.000 Menschen.

Und da bekommen die Angehörigen zu hören, dass dies kein „Standard-Vorgehen sei“, „Vitamin C zur Infusion nicht vorrätig sei“, usw.

Da sage ich nur:

„Scheiß auf Standards und besorgen Sie das Vitamin C und B1 in der Apotheke!“

Das kann ja wohl alles nicht wahr sein, was ich von den Angehörigen zu lesen und zu hören bekomme! Da werden Patienten dem sicheren Tod geweiht, weil man zu blöd oder zu borniert ist, es wenigstens zu versuchen!

Tut mir leid, dass ich derart derbe Worte hier verwende – aber mit Wissenschaftlichkeit und dem Arzt-Ethos hat das ja wohl nichts mehr zu tun. Gut: man kann über die derzeitige Studienlage streiten, aber bei im Sterben liegenden Patienten?

Doch auch wenn die Behandlung einer Sepsis mit der Kombination von Vitamin C, Vitamin B1 und Hydrocortison eine sichere und effektive Maßnahmen zu sein scheint, ist die Prävention immer noch die bessere Alternative.

Infektionen können immer auftauchen. Sie sind in der Regel ein Zeichen dafür, dass das Immunsystem für einen Augenblick nicht so abwehrbereit war wie es hätte eigentlich sein sollen.

Daher ist es wichtig, einmal aufgetretene Infektionen so schnell wie möglich zu behandeln, notfalls auch mit Antibiotika. Aber viele Infektionen lassen sich mit natürlichen Mitteln schnell und zuverlässig behandeln – und reduzieren damit die Wahrscheinlichkeit von Resistenzentwicklungen.

Hier einige Vorschläge, mit welchen Mitteln man prophylaktisch und therapeutisch und auf natürliche Weise gegen Infektionen vorgehen kann:

Vitamin C erweist sich zunehmend als hoch wirksam gegen mehrere Erkrankungen. Der Vitalstoff soll sogar die Krebs-Therapie unterstützen, weil er die Glykolyse hemmt.

Auf diesen anaeroben Stoffwechselweg sind Krebszellen angewiesen, weil ihnen die aerobe Oxidation versperrt ist. So können die bösartigen Zellen ausgehungert werden.

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:

Dieser Beitrag wurde am 28.09.2017 erstellt und am 8.2.2020 letztmalig ergänzt.

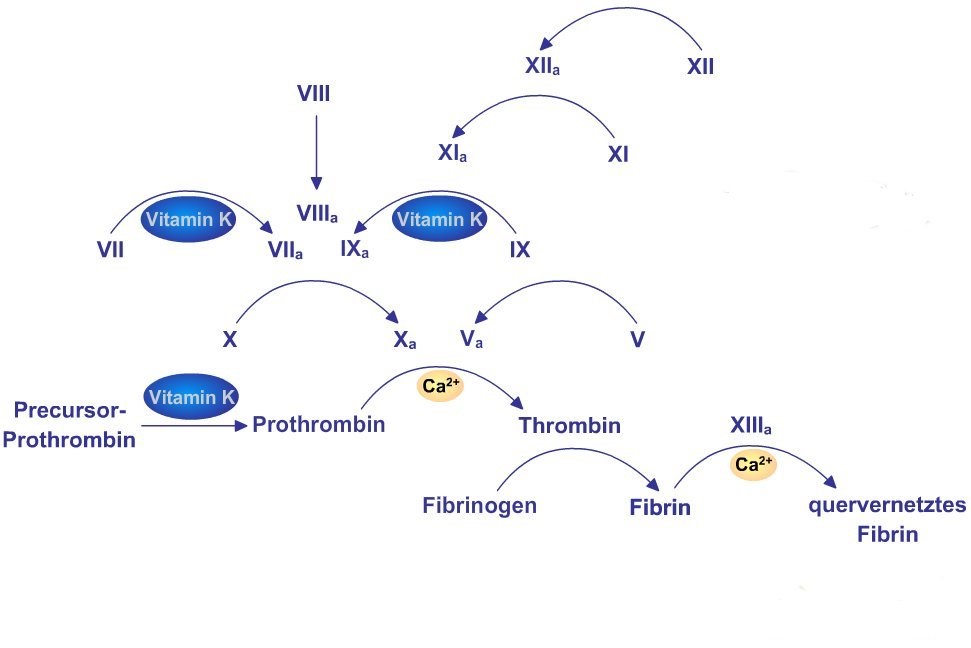

Gerinnungskaskade und Vitamin K

Gerinnungskaskade und Vitamin K