Fischöl Kapseln – Das „Wundermittel“ birgt Risiken

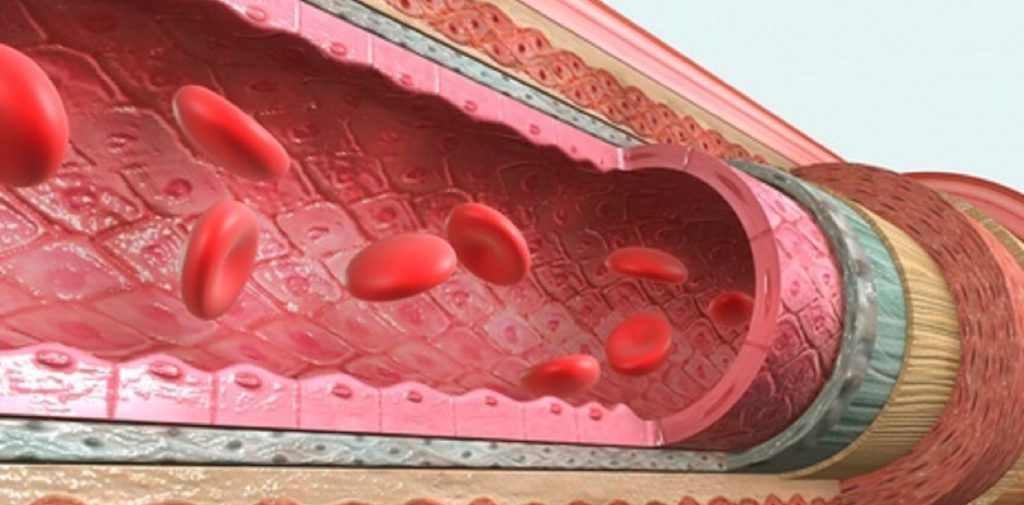

Fischöl-Kapseln werden wegen ihres hohen Omega-3-Gehalts von vielen Menschen im Zuge einer gesunden Ernährung eingenommen. Diese ungesättigten Fettsäuren sind zwar wichtig für den menschlichen Organismus, doch das Fischöl kann auch Risiken bergen. Umweltgifte, Industriemüll und andere schädliche Bestandteil gelangen in die Meere und letztlich auch in das kostbare Fischöl.

Der Mensch ist auf die Omega-Fettsäuren aus pflanzlicher und tierischer Nahrung angewiesen. Viele Ärzte und Heilkundler empfehlen jedoch vor allem Fischöle den pflanzlichen Ölen vorzuziehen. Letztere weisen zwar einen prozentual höheren Anteil an diesen Fettsäuren auf, doch die Verarbeitung in das lebensnotwendige EPA (Eicosapentaensäure) und DHA (Dehydroascorbinsäure) erfolgt nur in geringen Mengen. In Fisch sind diese Fettsäuren bereits vorhanden und können direkt verwertet werden. Daher sind Fischöl Kapsel eine der besten Omega-3 Zusätzen. Lesen Sie auch: „Wie Fischöl in Fettzellen wirkt„.

Risiken durch Schadstoffbelastung?

Meeresfische, aus denen Omega-3-haltige Fischöle gewonnen werden, weisen teilweise starke Schadstoffbelastungen auf. Die Industrie gibt Gifte wie PCB, HCB, Cadmium, Quecksilber oder Trimethylamine direkt oder indirekt über den Regen an die Meere weiter. So lassen sich starke Konzentrationen, die bei hohem Fischverzehr schädlich sein können, in den Fischen und im daraus gewonnenen Öl finden.

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter dazu an:

Kleinere Fische wie Sardinen, Anchovis oder auch Lachs sind aufgrund ihrer kurzen Lebensdauer unbedenklich. Doch große Fische wie der Thunfisch sollte nur in Maßen verzehrt werden. Dies kann zum Problem werden, wenn die Herkunft des Fischöls nicht klar ist.

Eine bessere Alternative ist Krillöl. Krillöl hat einen höheren Gehalt an den wichtigen Fettsäuren, sodass der tägliche Bedarf gering ausfällt. Zudem leben die Krilltiere in schadstoffunbelasteten Gebieten wie der Antarktis.

Fischöl und seine Qualität

Fischöl wird schnell ranzig, besonders wenn es Sauerstoff ausgesetzt wird. Dieses Problem hat man mit Fischölkapseln zwar nicht, dennoch sollte man die Qualität immer im Auge behalten. Forscher warnen zudem vor Resten von Schwermetallen und Antibiotika, welche bei der Fischzucht eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang weise ich auf eine zusätzlich notwendige Einnahme von Antioxidantien hin, um das Fischöl möglichst gut aufnehmen zu können.

Einige Menschen müssen von diesem Nahrungszusatz häufig aufstoßen. Der fischige Geruch und Geschmack kann hier ein Negativpunkt sein. Wie lange Fischöl als Nahrungszusatz verwendet werden kann ist im Zuge der Fischausbeutung ebenfalls fraglich. Alleine daher sind Alternativen wie Krillöl in letzter Zeit immer stärker im Gespräch.

Aktualisierung 21.2.2014

In den Kommentaren (siehe unten von einem Herrn Bode), wird gefragt, wie hoch denn die Belastung mit Schwermetallen und anderen Verunreinigungen nun wirklich im Fischöl sei. Denn das war ja das zentrale Argument von mir, Krillöl als „saubere“ Alternative zu wählen. Herr Bode wies auf einen Artikel der Stiftung Warentest hin, die eine Reihe von Fischöl-Produkten getestet hatten und keine substantiellen Verunreinigungen hatten feststellen können: Fischölkapseln: Meer-Schutz fürs Herz:

„Fisch kann durch Umweltschadstoffe aus dem Meer kontaminiert sein. Doch unser Test zeigt: Das Fischöl in Kapseln ist kaum belastet. Kritische Kohlenwasserstoffe, Benzo(a)pyren, Pestizide und Schwermetalle fanden wir kaum.“

Diese Aussage steht natürlich im vollkommenen Gegensatz zum grünen Credo des allgegenwärtig verseuchten Raubfischs, der als letztes Glied in der Nahrungskette die Umweltschadstoffe fast pur in seinem Organismus anreichert. Oder kann es sein, dass bei der Produktion des Fischöls die Schadstoffe vom Fisch verschwinden?

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter dazu an:

Wie dem auch sei; wenn das stimmt, was uns die Stiftung Warentest da vermittelt, dann ist das ein Grund zur Freude. Endlich könnte man mal wieder etwas genießen, ohne sich Gedanken machen zu müssen, dass das vielleicht doch nicht so gesund ist.

Herr Bode schreibt auch, dass er keine Studien gefunden hat. Seltsamerweise habe ich auch nicht sonderlich viele Studien gefunden. Mehr noch. Auch der Warentest-Beitrag ist nicht der Stein der Weisen. Denn es gibt zwar einige Zahlen. Aber keine sagt uns, was unter „kaum Schadstoffe“ zu verstehen ist.

Wir erfahren hier, dass 14 Produkte getestet worden sind, dass es 500 mg bis 1000 mg in Kapseln gibt, dass diese rund 25 bis 30 Prozent Omega-3-Fettsäuren enthalten (worauf es ja ankommt) und so weiter. Wie zweischneidig dieses „kaum Schadstoffe“ ist, das zeigen uns die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu diesem Thema.

Bei meiner Suche nach wissenschaftlichen Arbeiten zur Schadstoffbelastung und möglichen Nebenwirkungen in Bezug auf Fischöle, fand ich 66 Veröffentlichungen, die (mehr oder weniger) direkt mit diesem Thema in Verbindung standen. Eine Arbeit von 1998 zeigte, dass 44 Fischöl-Produkte aus 15 Ländern chlororganische Verbindungen beziehungsweise deren Rückstände trotz entsprechender Kontrollen aufwiesen.

Vertreter dieser Gruppe von Verbindungen sind zum Beispiel Methylchlorid, Vinylchlorid, Chlorbenzol, DDT und Dioxin (Organochlorine residues in fish oil dietary supplements: comparison with industrial grade oils).

Eine Arbeit von 2006 fand Dioxin und polychlorierte Biphenyle (PCB) in Fischölen. Von 33 Produkten überschritten 12 die zugelassenen Maximalwerte (Dioxins and polychlorinated biphenyls (PCBs) in fish oil dietary supplements: occurrence and human exposure in the UK).

Eine Studie von 2009 dagegen kam zu dem Schluss, dass Fischöl-Produkte sicher und gesund sind (Fish oil and cod liver as safe and healthy food supplements). In den von ihnen untersuchten Fischölen hatte das am höchsten belastete Öl nur einen Wert von 2,03 µg/kg Quecksilber. Das liegt weit unter dem EU-Grenzwert von 1 mg/kg (1 ppm).

Einen interessanten Beitrag zu diesem Thema (allerdings schon aus dem Jahr 2002), kommt von einem Priv. Doz. Dr. Kojda von der Universität Düsseldorf. Er beschreibt in verständlicher Weise die Auswirkungen von Quecksilber, das in Speisefischen und Fischölen zu finden ist (Fisch oder nicht Fisch?).

Aus einer mitgelieferten Tabelle kann man ersehen, dass eine Reihe von Hochseefischen die Grenzwerte überschreiten. Auch wenn das Gros der Fische den Grenzwert von 1 mg/kg nicht überschreitet, dokumentiert diese Tabelle, dass Quecksilber anscheinend schon ein „natürlicher“ Bestandteil geworden ist – wie so viele andere Schwermetalle und Chemikalien auch.

Die im Artikel sich anschließende Diskussion einer Studie zeigt zudem, dass mit steigender Konzentration von Omega-3-Fettsäuren im Organismus der Studienteilnehmer auch die Konzentrationen an Quecksilber parallel mit anstiegen. Das lässt die Vermutung zu, dass Fisch und Fischöl die Quelle von beiden sein müssen.

Mit steigenden Konzentrationen von Quecksilber, auch wenn sie noch in einem subtoxischen Bereich liegen, steigt auch das Risiko für Herzinfarkte. Die Anwesenheit von Omega-3-Fettsäuren kann dieses Risiko vermindern, aber nicht aufheben. Damit ist der Verzehr von Fisch und Fischöl wie Autofahren, wenn man gleichzeitig aufs Gas- und Bremspedal tritt.

Mit anderen Worten ausgedrückt: Wenn man den vollen Umfang an positiven Effekten der Omega-3-Fettsäuren haben möchte, dann muss man auf Quecksilber und andere Chemikalien voll und ganz verzichten. Nur so können diese Fettsäuren ihren gesundheitsfördernden Effekt richtig ausüben.

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:

Alternativen

Wenn es also einiges an Giften in den Fischölen gibt, da die Fische davon zu viel enthalten, kann man dann nicht das gewonnene Öl reinigen? Man kann. Das Ergebnis ist dann ein „pharmazeutisches Fischöl“. Aber dieses Fischöl ist so „in die Mangel“ genommen worden, dass am Ende vor lauter Reinheit nur noch Öl und sonst nichts mehr drinnen ist. Es ist ein Öl, das so stark verarbeitet ist wie raffinierter Zucker oder raffiniertes Mehl (Pharmazeutisches Fischöl).

Leinöl scheint da die bessere Alternative zu sein, beziehungsweise wird von vielen als solche angesehen. Leider gibt es hier auch einen Haken. Leinöl enthält als Omega-3-Fettsäure fast ausschließlich Alpha-Linolensäure, die erst einmal in Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA) umgewandelt werden muss. Diese Umwandlung in höherwertige Omega-3-Fettsäuren fällt jedoch vergleichsweise spärlich aus:

Aus Alpha-Linolensäure produziert der Organismus nur maximal 10 Prozent EPA und maximal 5 Prozent DHA. Diese Zahlen wiederum sprechen für eine direkte Aufnahme von EPA und DHA durch die Nahrung ohne den „Umweg“ über die Alpha-Linolensäure. Und damit wären wir wieder beim Krillöl oder (reinen) Fischöl.

Aber es gibt noch einen weiteren Kandidaten:

Eine besonders interessante Alternative sind ein paar „Algen“. Dies sind Chlorella vulgaris und Spirulina, die zu den Produzenten von Omega-3-Fettsäuren und Omega-6-Fettsäuren gehören. Während Krill, Krebse und Fische die „Omega-Produzenten“ (und sich gegenseitig) fressen müssen, um diese Fettsäuren zu akkumulieren, sind diese Algen beziehungsweise Bakterien als Produzenten nicht aufs Fressen angewiesen und nehmen somit auch nicht begleitend Schadstoffe mit auf.

Darüber hinaus gibt es noch eine riesige Palette an Nährstoffen, Mineralien, Vitaminen, Proteinen etc. in diesen Mikroorganismen, die ebenfalls für die Gesunderhaltung unseres Organismus von substantieller Bedeutung sind (Update on the pharmacology of Spirulina (Arthrospira), an unconventional food).

In diesem Zusammenhang wäre einmal ein Vergleich von Fischöl und Chlorella/Spirulina interessant und der Frage, wer an wichtigen Bestandteilen mehr zu bieten hat. Denn Omega-3-Fettsäuren sind wichtig. Aber nur Omega-3 ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht der Gesundheit förderlich (siehe auch den oben erwähnten Beitrag vom Dr. Jacob Institut).

Fazit

Wie es aussieht, ist die Einnahme von Omega-3-Fettsäuren durch Chlorella und/oder Spirulina die beste aller Alternativen, da hier mehr als nur Omega-3-Fettsäuren aufgenommen werden. Ich glaube dies zumindest für die Langzeiteinnahme konstatieren zu können.

Fischöl und dessen Reinheit beziehungsweise Zumutbarkeit scheint man noch kontrovers zu diskutieren. Grund dafür mögen auch unterschiedliche Grenzwerte sein, die hüben und drüben verschieden hoch ausfallen. Von daher glaube ich besten Gewissens sagen zu können, dass ein therapeutischer Einsatz, wo höhere Mengen an Omega-3-Fettsäuren zum Einsatz kommen müssen, mit Krill Öl risikoärmer gestaltet werden kann.

Und noch eine Aktualisierung – vom 6.3.2014:

In Kommentar Nummer 9 (siehe unten im Kommentarabschnitt, Markus) heißt es:

„Chlorella und Spirulina sind Süßwaseralgen und können daher nicht von Krill, Lachs& Co gefressen werden. Chlorella enthält weiterhin relativ viel Omega 6, so dass das Verhältnis O6:O3 sich nicht so sehr verbessert […]“

Zunächst sei mir eine Berichtigungen zu diesem Kommentar gestattet: Spirulina ist nicht notwendigerweise eine Süßwasseralge. Denn Spirulina ist erstens keine Alge, sondern ein Bakterium und zweitens kommt es in Süß- und Salzwasser vor und kann in beiden gut gedeihen.

So viel ich weiß, wird bei der Kultivierung lieber auf Süßwasser zurückgegriffen, da unter diesen Bedingungen eine Reihe von Nährstoffen angereichert werden können, was im Salzwasser nicht der Fall ist http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19890016190_1989016190.pdf. Aber selbst Spirulina im Süßwasser ist theoretisch für Lachse zugänglich, da es sich bei diesen Fischen um Wanderfische handelt, die zum Laichen ins Süßwasser schwimmen.

Die von Ihnen angegebene Webseite enthält viele interessante Informationen und stellt auch die physiologischen Zusammenhänge richtig dar. An dem von Ihnen erwähnten Punkt („Chlorella und Spirulina sind nicht geeignet, da sie gleichzeitig viel Omega-6-Fettsäuren enthalten.“) jedoch wage ich zu zweifeln. Und das hat folgende Gründe:

Wie aus der NASA-Studie, die ich weiter oben zitiert habe, ersichtlich ist, kann sich der Nährstoffgehalt von Chlorella beziehungsweise Spirulina signifikant ändern, was wiederum von den Kultivierungsbedingungen abhängt. Das heißt, dass ich theoretisch (und praktisch) diese Bedingungen so verändern kann, dass ich spezifische Nährstoffe anreichern und andere entreichern kann. Das gilt auch für Omega-3-Fettsäuren und Omega-6-Fettsäuren.

Damit halte ich eine so pauschale Aussage, wie: „Chlorella hat zuviel Omega-6-Fettsäuren“, für nicht generell richtig. Sie mag richtig sein für einzelne Produkte, ist aber sicherlich nicht berechtigt für die Masse der Chlorella- und Spirulina-Produkte. Wie ein solches Produkt aussehen kann, zeigt diese Seite:

Chlorella Nutrition Analysis Table. Hier können wir nachlesen, dass bei diesem Produkt 3 Gramm Chlorella 54 Milligramm Omega-3-Fettsäuren und 56 Milligramm Omega-6-Fettsäuren enthalten. Dies entspricht einem Verhältnis von fast 1 : 1.

Auf der Webseite 14 Best Vegan Sources of Omega 3 wird ebenfalls die Wichtigkeit einer Omega-3-Fettsäure-lastigen Ernährung betont. Da die „moderne Ernährung“ entweder viel zu wenig an ungesättigten Fettsäuren anzubieten hat oder aber ein signifikantes Übergewicht zugunsten von Omega-6-Fettsäuren, haben die Autoren dieser Seite einmal die 14 besten veganen Quellen für Omega-3-Fettsäuren aufgelistet. Unter „Seaweed“ (Seegras) taucht hier Spirulina auf (was meine eingangs gegebene Erklärung, dass Spirulina auch im Salzwasser floriert, unterstützt).

Das Verhältnis von Omega-3- zu Omega-6-Fettsäuren ist hier ein wenig ungünstiger als bei Chlorella, mit 58 zu 88 Milligramm. Das entspricht einer Relation von 1 : 1,5. Also auch hier eine viel günstigere Konstellation als die empfohlene Relation von 1 : 3. Nur am Rande:

Werfen Sie auch einmal einen Blick auf die anderen Obst- und Gemüsesorten und deren Gehalt an Omega-3-Fettsäuren. Es ist erstaunlich, wie einfach es eigentlich ist, sich in dieser Beziehung vernünftig zu ernähren. Man muss es nur wissen.

Mein Fazit an dieser Stelle ist, dass allgemeine Angaben über den Gehalt an spezifischen Nährstoffen von Algen und Cyanobakterien keine realistische Basis haben. Es ist einfach nicht zulässig zu sagen, dass zum Beispiel Spirulina oder Chlorella allgemein zu viel von diesem und zu wenig von jenem Nährstoff haben. Die Unterschiede begründen sich in der Kultivierung.

Von daher ist es wichtig, sich beim Kauf der Produkte genau zu erkundigen, wie viel von den Nährstoffen enthalten sind, auf die es mir bei der Einnahme ankommt. Oder mit anderen Worten: Ich kann Chlorella vulgaris mit viel und mit wenig Omega-6-Fettsäuren bekommen. Wer sich darüber beklagt, der schiebt meines Erachtens die Schuld auf die falschen Leute.

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter mit den „5 Wundermitteln“ an:

Kleine Anmerkung: Die Sache mit den „5 Wundermitteln“ ist mit Abstand der beliebteste Newsletter, den meine Patienten gerne lesen…

Rene Gräber:

Rene Gräber:

Ihre Hilfe für die Naturheilkunde und eine menschliche Medizin! Dieser Blog ist vollkommen unabhängig, überparteilich und kostenfrei (keine Paywall). Ich (René Gräber) investiere allerdings viel Zeit, Geld und Arbeit, um ihnen Beiträge jenseits des „Medizin-Mainstreams“ anbieten zu können. Ich freue mich daher über jede Unterstützung! Helfen Sie bitte mit! Setzen Sie zum Beispiel einen Link zu diesem Beitrag oder unterstützen Sie diese Arbeit mit Geld. Für mehr Informationen klicken Sie bitte HIER.